ПРИГОВОРЁН К ЗАБВЕНИЮ

Подробности к легендарной операции партизан

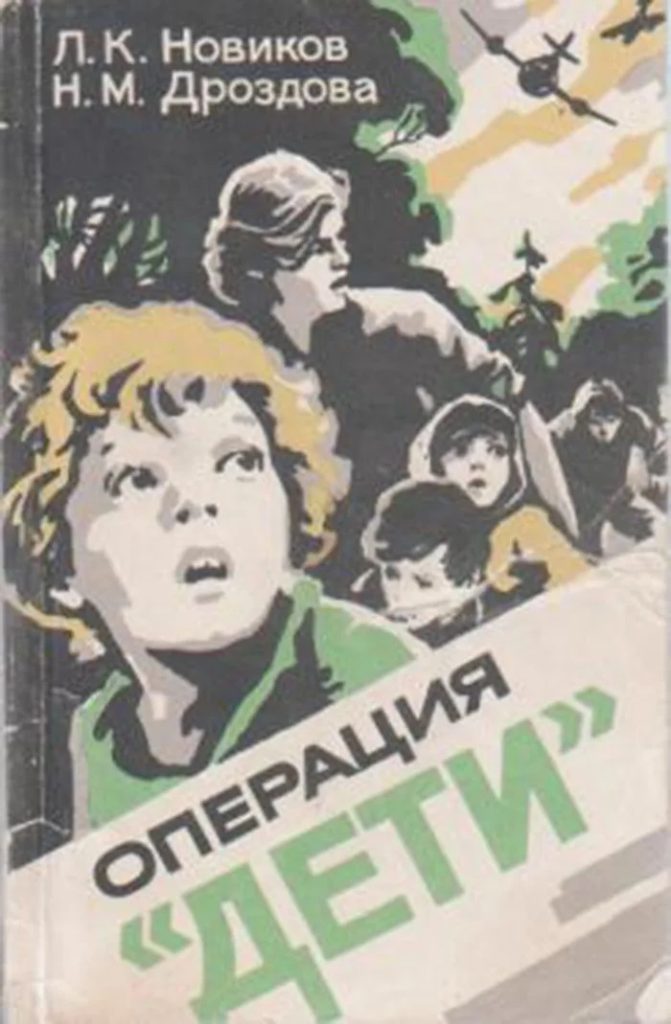

Эта небольшая книжечка «Операция «ДЕТИ» вышла в Нижнем Новгороде четвёртый раз. Каждые десять лет она переиздаётся. Но почему такое пристальное внимание к себе она вызывает?

Осталось скрытым

Это книга о военном поиске, автором которого стал бывший партизан Смоленской партизанской бригады Леонид Кондратьевич Новиков. Он рассказал о подвиге комсомолок, партизанских разведчиц, которые тайными тропами через леса и болота вывели с оккупированных земель смоленщины более трёх тысяч детей, предназначавшихся для угона в Германию, как будущую рабочую силу. Эту историю впервые показали по горьковскому телевидению ещё в 70-х годах прошлого столетия. Она была похожа на легенду, которая с годами превратилась в реальность. Отыскались участники этого перехода. На телевидении за поиск взялась редактор молодёжных передач Наталья Михайловна Дроздова. Она и стала вторым автором книги. Я хорошо помню давние наши беседы с Леонидом Кондратьевичем Новиковым. Он был преподавателем в культпросветучилище на Бору. Ему очень хотелось написать книгу о партизанах, но работа над рукописью двигалась с трудом. Он столкнулся с цензурными запретами. Мы, журналисты редакции молодёжной газеты «Ленинская смена», куда он не раз обращался, старались ему помочь как могли, даже не догадываясь, что наши возможности не так и велики. Просьбы наши из военных архивов отклонялись вежливыми отписками – «документы находятся в изучении и обработке». Это уже сейчас исследователи, работавшие с партизанскими архивами, признаются, что «тема партизанского движения в СССР была до предела засекречена. Несмотря на то, что было написано множество книг, как научно-популярных, так и художественных, не говоря уж про обилие мемуаров, никакой реальной информации из них извлечь было нельзя». Когда Леонид Кондратьевич рассказывал о подготовке к переходу, часто оговаривался, что она шла в полной секретности, и многое так и осталось сокрытым. Это подтвердила и цензура, вычеркнув из готового варианта рукописи книги фамилии многих партизан и командиров групп, а около описания некоторых эпизодов стояли пометки – красные вопросительные знаки (так ли всё было?)

Приютил Горький

Концентрируя внимание на трёх девушках, выполнявших задание, почти не задумываешься, как его можно было выполнить: трём тысячам ребятишек пройти по земле, оккупированной врагом, две сотни километров. Правда, девушки были достаточно опытные… Матрёна Вольская имела награду как партизанка-разведчица, Варвара Полякова тоже выполняла опасные задания, и только медичка Екатерина Громова созналась, что в удачный переход она не верила, но была готова ко всему, тем более, что ей досталось сопровождать группу самых маленьких ребятишек. 23 июля 1942 года на площади в деревне Елисеевичи, на территории оккупированной немцами, стоял плач. Собралось около полутора тысяч детей с провожатыми – у многих отцы были на фронте, старшие братья и сёстры воевали в партизанских отрядах, кто-то уже успел получить похоронки. Страшно было оставлять родных, но ещё страшнее – оставаться. В переход брали тех, кому исполнилось минимум 10 лет. Самым старшим было 16–17 лет. Партизанский штаб проработал несколько маршрутов. Основной пришлось изменить – разведка донесла, что на нём поджидают немцы. Пришлось идти другой дорогой по буреломам и болотам. Самый первый отряд, который состоял из старших ребят, вела Матрёёна Вольская. Партизанский край имел выход в советский тыл через так называемые «Слободские ворота» в районе села Слобода, где в линии фронта имелся разрыв. Цель перехода – станция Торопец, которая к тому времени была освобождена от немцев и где ребятню ждало ещё пополнение. Здесь должны были всех погрузить в эшелон и вывезти на «Большую землю», но куда… Планировалось, что на Урал. Матрёна Вольская понимала, что до конечной цели она их не довезёт. Дети были предельно истощены. С просьбами о приёме ушли телеграммы в Ярославль, Иваново, Москву… Везде всё было переполнено беженцами. Надежда пришла из Горького – приняли. На станции эшелон встречали представители городских и областных властей и врачи. Многих детей пришлось выносить на носилках, но всё же Вольская смогла доставить их живыми. По свидетельствам очевидцев, 3225 ребят благополучно добрались из оккупации в тыл! С тех пор в Смольковской школе Городецкого района существует музей этой партизанской операции, и спасённые дети здесь не раз собирались. И всегда встречала их Матрёна Исаевна Вольская, которая осталась здесь учительствовать.

Ложка дёгтя в этой истории

Со временем выяснилось, что эта легендарная операция была омрачена одной исторической несправедливостью. Только вскользь упоминалось, что вся ответственность за эвакуацию детворы лежала на командовании Смоленского партизанского соединения «Бати». Казалось странным, что не всегда называлось имя командира соединения Никифора Захаровича Коляды. С годами имя его постепенно стало «выветриваться» из истории партизанского движения. И могло бы исчезнуть вовсе, если бы не «Операция «Дети». Добровольное заявление Коляды о посылке на фронт было принято в ЦК партии, и 7 июля 1941 года он был уже на Смоленщине с заданием по организации партизанского движения в тылу врага. Учли его боевой опыт партизанской войны на Дальнем Востоке. Уже 26 июля 1941 года в донесении генерала М.Ф. Лукина, командира 16-й армии, указывалось, что огромную помощь Красной армии начали оказывать партизаны, умело сочетая свои действия с действиями войск, проявляя героизм, мужество. И в этом заслуга командира партизан Н.З. Коляды – «Бати». В обращении к комсомольцам партизанского соединения 1-й секретарь ЦК ВЛКСМ Н.А. Михайлов писал: «Пламя партизанской борьбы охватило всю Смоленщину, весь тыл германской армии. Имя «Бати» наводит ужас на оккупантов». В июле 1942 года, когда Коляду вызвали для отчёта в Москву, он был принят в посольстве Великобритании, где от имени английского короля ему был вручён именной кортик – так король награждал только высших военачальников. Но в формировавшийся Центральный штаб партизанского движения стали поступать первые сигналы о деятельности «Бати» как единоличного руководителя партизанским краем. Сообщалось, что он критиковал листовки, которые распространялись партийными органами. «Надо разбрасывать листовки от имени лиц, завоевавших у народа уважение своей борьбой. Мои листовки за моей подписью в Смоленской области могли бы сыграть большую роль. Меня всюду знают». У Коляды возникли также разногласия с первым секретарём Смоленского обкома ВКП(б), который требовал от него исполнения партийных указаний, хотя соединение подчинялось Военному совету Калининского фронта и выполняло его приказы. Такие противоречия встречались в руководстве партизанским движением, были типичными и вносили определённый хаос в управление войсками. Организация партизанской борьбы постоянно сопровождалась реорганизациями, дублированием, несогласованностью и порой отсутствием руководства. Чтобы и впредь не было разногласий между армией и партизанским движением высоким командованием было принято решение в пользу подчинения партизан армейскому командованию, которое поставило бы партизанских командиров на предписываемые им места.

«Жёлтые слоны» в лесах и болотах

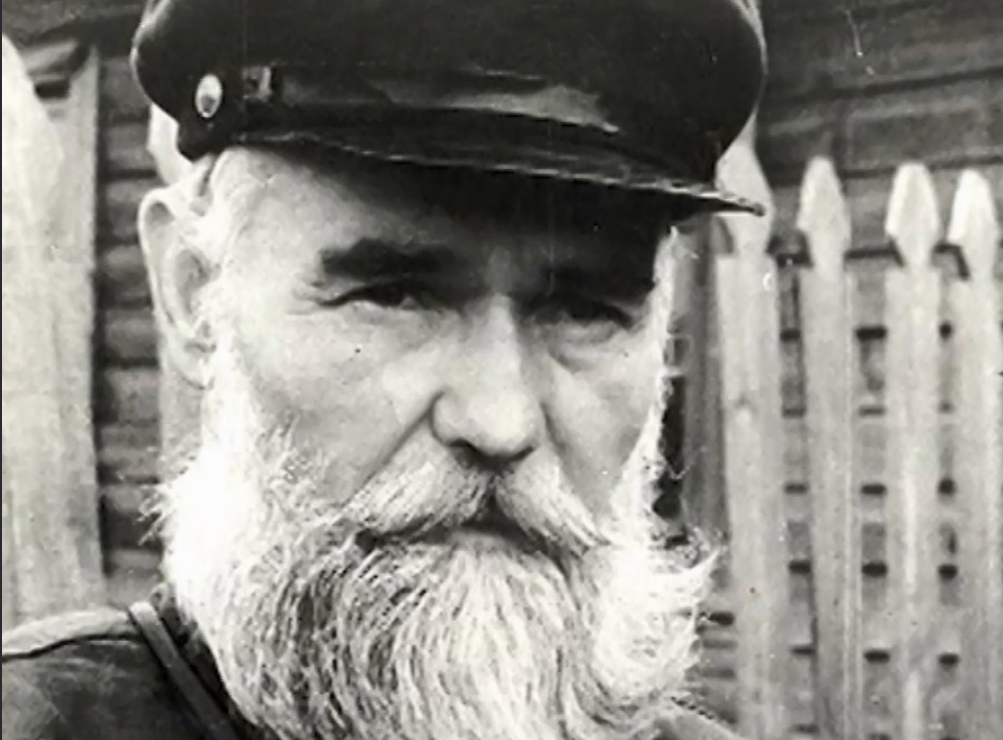

Тем временем немецкое командование, напуганное партизанским движением, в конце августа 1942 года разработало план крупной карательной экспедиции против партизан Смоленщины. В состав карательных отрядов входили 3 истребительных батальона, батальон 51-го моторизованного полка, кавалерийская бригада СС, около двух полков 330-й пехотной дивизии, 33-й строительный батальон и 229-й артиллерийский полк, общей численностью до 7 тысяч человек, 7 танков и большое количество многоствольного оружия, собак-ищеек и лаек. 10 сентября каратели начали наступление на партизанский край и на отряды и бригады соединения «Бати». Своей карательной операции немцы дали наименование Spatlese – с немецкого: «Последний сбор урожая», а в 1942 году партизаны называли её «Жёлтый слон» – на немецкой технике было нарисовано обозначение в виде жёлтого слоника. В самый разгар боёв, 24 сентября, Коляде поступил срочный вызов прибыть в Центральный штаб партизанского движения. 8 октября в Москве он был арестован сотрудниками НКВД по клеветническому обвинению «в невыполнении заданий командования и обмане директивных органов». Несмотря на то, что Никифор Захарович не признал ни одного пункта нелепых обвинений, 14 июля 1943 года постановлением одного из тех особых совещаний (так называемых «троек») он был признан врагом народа и жестоко осуждён на 20 лет заключения в исправительно-трудовых лагерях. Этапом Коляда был отправлен на Урал, где в одном из лагерей под Челябинском ему предстояло провести долгие годы заключения. …Наступил 1954 год. 20 марта судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда СССР признала Н.З. Коляду невиновным. Он был полностью реабилитирован, восстановлен в своих правах и вернулся домой, в Москву. Ему возвратили партбилет, орден Ленина, но здоровья, увы, возвратить не смогли. Несколько месяцев он прожил на свободе, а 1 марта 1955 года «Бати» не стало – не выдержало сердце… Имя Никифора Захаровича Коляды и сегодня редко упоминается. Островок памяти о нём и хранит все эти годы Городецкая земля. Помнят о нём и дети из той операции, которая дала им жизнь в суровое лихолетье, в котором они стали «смоленскими горьковчанами». И мы сегодня знакомим вас с героем, который был приговорён к забвению.

Вячеслав ФЁДОРОВ.

Фото из открытых источников.