«ДВА ПЕТРА» ИЗ ИСТОРИИ АВИАЦИИ

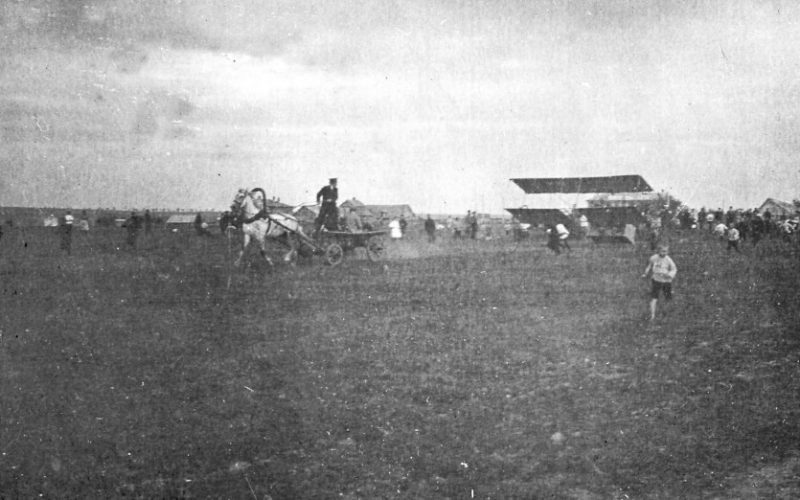

Фотография, которую вы видите, публикуется впервые. О её существовании подсказал нам один из нижегородских коллекционеров. А он нашёл её в своей коллекции. Судя по всему, на снимке изображён запуск планера. Но когда и где это было? Нам предстояло всё это выяснить. В фотографической истории города есть снимки полёта на планере Петра Нестерова. Пара из них публиковалась в различных книгах, рассказывающих о знаменитом земляке. Не из этой ли серии и найденный снимок? К сожалению, автор съёмки этого события нам до сих пор неизвестен. Оказалось, что да! На фото показан самый ключевой момент, когда возница погнал лошадь, а та потянула планер. Вот-вот — и он ринется ввысь. Кто планерист — мы знаем. Закрадывается сомнение: неужели это затея одного начинающего планериста? Ведь это был его первый полёт. Неужели никто его не страховал, да и постройка планера, его расчёт — дело не шутейное. Сомнения наши справедливы. Был такой человек, он в этот решающий момент находился в телеге и тянул за верёвку, прикрепленную к планеру. Мы на этой фотографии его, конечно, не увидим. Но знаем, что полёт Нестерова подстраховывал его тёзка — Пётр Петрович Соколов. Но фотографией «подстраховщика» мы всё же обладаем, и сегодня в нижегородской печати она появляется впервые. Собственно, и рассказать о нём есть что.

Планер по знакомству

2 августа 1911 года «Нижегородский листок» в разделе «Местная хроника» сообщил: «…Один из членов Нижегородского общества воздухоплавания производит полёты на планере за Петропавловским кладбищем на поле. Планер построен по системе «Фармана» (две плоскости), не имеет, конечно, пропеллера и мотора. Планер сделан из лёгкого материала и весит всего 1 пуд. Лётчик не садится в аппарат, а повисает на руках, опираясь на планки, предназначенные для опоры. Аппарат приводится в движение лошадью, которая увлекает его за длинную верёвку. Аппарат, когда лошадь бежит, поднимается на воздух, на 2-3 метра высоты, затем верёвку управляющий лошадью бросает, и аппарат опускается на землю. Полёты на планере важны для подготовки к полётам на аэропланах». Сухая фиксация происшедшего, но странно, почему не указаны ни одна фамилия и, в частности, летавшего. «Кто это был?» — такой вопрос мог возникнуть у любого читателя. Газета на следующий день исправила оплошность: «…Планер этот изготовлен под руководством члена Общества воздухоплавания поручика П.Н. Нестерова, который и производил его пробу в качестве пилота. Проба оказалась весьма удачной». А на то, что была скрыта фамилия пилота, есть причина. Полиции было строго-настрого приказано пресекать подобные полёты и приравнивать их к нарушению общественного порядка. За день, видимо, разобрались, что заявка на полёт была подана и полёт разрешён, так в нижегородской прессе впервые появилась фамилия Петра Нестерова. Петра Соколова вниманием пресса обошла. Хотя, скорее всего, и зря. В расчёте планера Пётр Соколов принимал самое деятельное участие. Во время отпуска у матери в Нижнем Новгороде поручику Петру Нестерову выпало везение. С Петром Соколовым они познакомились в Нижегородском обществе любителей воздухоплавания. Встретились как старые знакомые с общим интересом. Для Маргариты Викторовны они вскоре стали как «два Петра». Все дни они проводили вместе и планер строили сами. Оба были обучены владению инструментами. Нестеров успел во Владивостоке поработать в бригадной слесарной мастерской, а Пётр Соколов имел опыт строительства планеров, участвуя в студенческом обществе воздухоплавания при Императорском техническом училище, где он учился. К работе подключилась и Маргарита Викторовна. В своих воспоминаниях она признаётся, что «в конечном счёте сама увлеклась этим, стала помогать, взявшись сшить полотнища ткани, из которой была сделана обтяжка крыльев планера».

Общество, которое неплохо вспомнить

В Императорском техническом училище (ныне это знаменитая Бауманка) студент Пётр Соколов был любимым учеником профессора Николая Егоровича Жуковского. Нестеров хорошо знал теоретические работы профессора, касающиеся авиации, и было подлинным счастьем, когда Соколов предложил ему посмотреть на конспекты лекций Жуковского, прихваченные на каникулы. Больше у Нестерова сомнений не было, выбор сделан: небо. Позднее в одном из писем он напишет: «Очень приятно вспомнить мои опыты с планером и вообще начало моей авиационной практики в Нижегородском обществе воздухоплавания». Надо сказать, что под петицией губернатору, о возможном создании упомянутого общества, стояла и подпись кандидата математических наук Петра Петровича Соколова. Если отвлечься. Подобных обществ тогда создавалось немало. В мемориальной памяти города сохранилась лишь память об одном обществе любителей астрономии. Отметку о существовании такового можно видеть на стене Нижегородского педагогического университета, в здании которого оно располагалось. Сохранилось бы пристанище Нижегородского общества воздухоплавания на Ковалихе в казармах 10-й артиллерийской бригады, то, возможно, мы бы знали ещё об одном деятельном обществе. Но от артиллерийской бригады не осталось и следа, а тем более от канцелярии общества, которая скрыла его историю. Остались лишь в архиве нижегородского губернатора уставные документы с благими намерениями: «Полёты одного авиатора уже не могут представить особенного интереса, ибо важно не то, как летают аэропланы, а важно практическое применение воздушных аппаратов: состязания на скорость, спуск в определённых местах и проч.». Членство в обществе было не ограничено. В числе его учредителей оказался даже вице-губернатор Сергей Иванович Бирюков, в прошлом участник русско-турецкой войны. Пусть краеведы потрудятся над поиском имён тех, кто проявил свой интерес к авиации и только: «В помещении общества воспрещались карточные и всякие иные азартные игры, обсуждение каких-либо политических и религиозных вопросов». И тут же возникает встречный вопрос: а что, к примеру, из мира зарождающейся авиации интересовало члена общества воздухоплавания волжского судовладельца Фёдора Михайловича Каменского? Несмотря на то, что Пётр Петрович Соколов окончил техническое училище и обосновался в Москве, общество воздухоплавания в Нижнем не забывал. Местные газеты отметили его приезды сообщениями. Им было прочитано две лекции «Воздушный змей, его теория и практические применения» и «Полёт птиц как основа искусства летать на планере». Строго регламентированные уставом разговоры на заседаниях общества воздухоплавателей вместо пустой болтовни породили много дельных идей. Так решено было организовать в Нижнем Новгороде авиационную школу. И даже была создана специальная комиссия, которая бы выработала устав школы. Нашёлся предприниматель, согласившийся сдать в аренду летательный аппарат для обучения. К 1914 году общество было готово к постройке гидросамолёта. Но грянула война…

Жизнь, собранная по крупицам

К сожалению, дружбу «двух Петров» война прервала. Как действующий офицер-авиатор, Нестеров покинул место службы в Киеве и отбыл со своим отрядом в полевые лагеря. Он всё же успел до войны порадовать профессора Жуковского выполнением «мёртвой петли», реальность которой тот доказал расчётами. О Петре Соколове было известно, что после окончания Императорского технического училища он остался работать в Аэродинамическом институте. Именно там профессор Жуковский создал исследовательскую лабораторию, где проводил экспериментальные изыскания в области авиации. И, пожалуй, это всё из известного… Когда мы узнаём, что по жизни Пётр Соколов был сынком купца 1-й гильдии, торговавшим мануфактурой, то становится понятно его забвение — таких в былые годы памятью не жаловали. Пришлось по крупицам собирать его биографию. А объяснялось всё проще. Он попал в полосу секретности, увлёкшись авиационной разведкой. В сегодняшних учебниках по фотограмметрии и аэрофотосъёмке (проще говоря, расшифровке аэрофотоснимков) он значится как один из основателей этих прикладных наук. А до этого долго был просто-напросто закрыт. Лишь одна книга не требовала сокрытия его имени. Это была «Теория авиации (В элементарном изложении)». Она вышла в 1923 году и была одним из первых и популярных учебников по лётному делу. Но конструирование самолётов Пётр Петрович Соколов не бросал. Он состоял научным консультантом появившегося тогда общества «Добролёт». Ему приходилось рассматривать конструкции предлагаемых энтузиастами самолётов. Не хватало учебной базе «Добролёта» и самолётов для обучения. Вот тут он мог быть практически полезен: а почему бы самим не начать строить учебные машины? Демонстрируя мощь авиационного общества, ежегодно проходили смотры новых машин. Один из таких смотров состоялся 10 июля 1931 года. Программа предусматривала демонстрационный полёт нового учебного самолёта конструкции профессора Петра Петровича Соколова. На смотр ждали приезд маршала Михаила Тухачевского. Профессор сам решил продемонстрировать свой самолёт. Но почему он выбрал «мёртвую петлю»? Выполнял ли он её раньше? Увы, это останется тайной навсегда. Полёт не удался. Не хватило мощности мотора — он не вытянул машину в высшую точку. Самолёт рухнул. Пилот, к счастью, был жив. Его не станет 2 марта 1932 года. Полученные при падении травмы не отпустят его.

* * *

Будем надеяться, мы открыли для нижегородцев новое имя и небольшой кусочек истории. Попробуем продолжить это наше деяние. Не будем забывать, что нас по-прежнему ждёт рубрика «На Осыпной. У Дмитриева», когда мы рассматриваем фотографии нижегородского светописца и пытаемся выяснить, кого из знаменитостей он снимал. Вот видите, для сегодняшней публикации подвернулась ещё одна неизвестная фотография из истории нашего города, которая дала повод для написания этой публикации. Может, и у вас есть такие? Поделитесь.

Вячеслав ФЁДОРОВ.