САМ Я С СИБИРСКИХ ПРИСТАНЕЙ

Мыслить для художника – это важно

Президент Российской академии художеств Зураб Церетели сказал о работах этого художника так: «Требуют от зрителя внимательного вглядывания и осмысления. Они пронизаны глубоким пониманием народной жизни, истории и культуры».

Среди домов каменных

Знаю имя этого художника много-много лет. Интересуясь живописью, бывала на его выставках, читала то, что попадалось о его творчестве. Мы выросли в одном городе, приблизительно в одно время, у нас немало общих товарищей. Но вот познакомиться как-то не пришлось. А тут, на днях, на его юбилейной выставке в Нижегородском художественном музее жмём друг другу руки, он улыбается: – Вячеслав Грачёв. И я вспоминаю, что знаю о нём. Если сказать о почётном члене Российской академии художеств, заслуженном художнике России Вячеславе Грачёве, что он нижегородский художник, звучит как-то ограниченно. Он не такой, без рамок – масштабнее, что ли. Да, окончил наше художественное училище, но высшее образование получил в знаменитой Санкт-Петербургской академии художеств, в мастерской монументальной живописи профессора Андрея Мыльникова. Молодого художника оставляли в Петербурге, но он вернулся в родной город и работает здесь по сию пору. Почему не остался в культурной столице? Отвечает, что любит свой город, но высказывается о нём нашей местной поговоркой, которую использовал Максим Горький: «Дома здесь каменные, а люди железные». Вроде нелицеприятно, но, может быть, именно это и закаляет в жизненных боях, даёт силы, стремление к росту, вдохновение. Его картины участвовали в выставках в Горьком, потом в Нижнем, Москве, Санкт-Петербурге, Нью-Йорке, Лондоне, других заграничных городах. Он обласкан наградами. Дипломная работа «Нижегородское ополчение 1612 года» удостоена золотой медали Академии художеств СССР. Мастер имеет диплом Российской академии художеств «За творческие достижения», дипломы Союза художников России, удостоен премии Нижнего Новгорода. Это не полный список. Совсем недавно награждён медалью «Василий Суриков», которая вручается за особые достижения в изобразительном искусстве. Его картины находятся в государственных музеях и частных коллекциях в России и за рубежом. Так что чисто нижегородского художника не получается – классик.

Не потерять себя

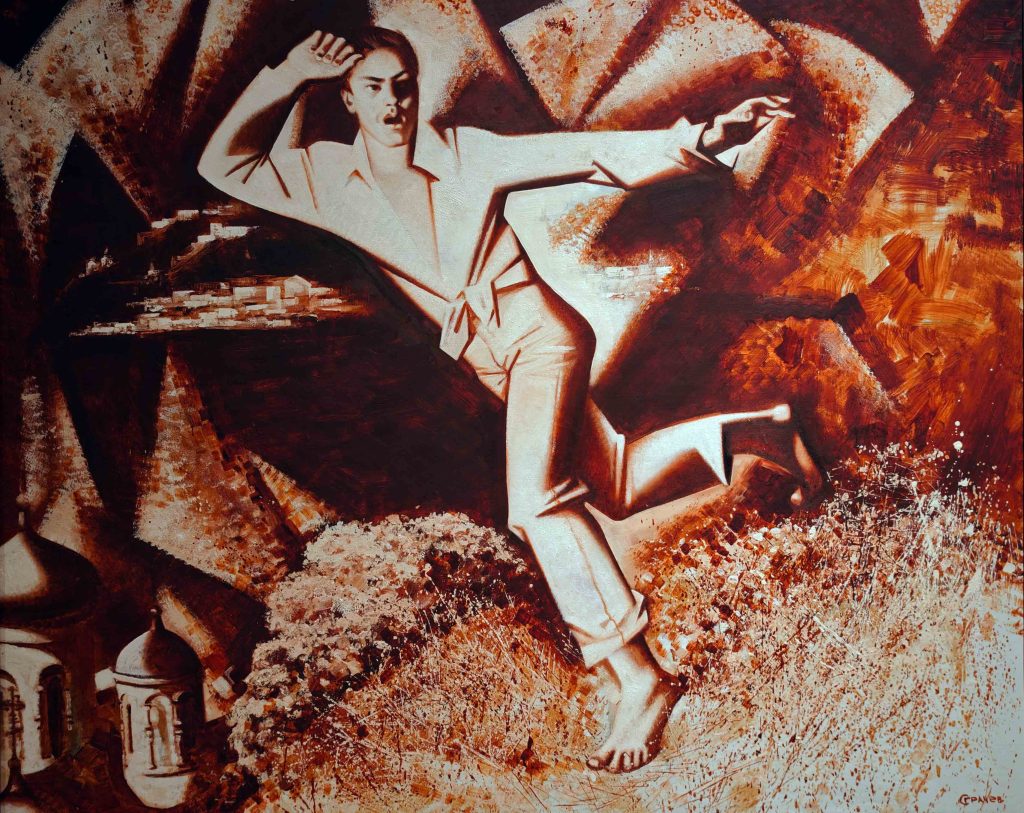

И вот мы идём по выставке. Люблю это дело – смотреть на картины: вглядываться в лица на портретах, примечать детали, наслаждаться пейзажами. Но впервые перехожу от картины к картине с автором. И впечатления, конечно, совсем другие. Вот несколько работ о Великой Отечественной. Они в разных залах, организаторы их не объединили, а мне они показались на одну тему. Вот как о каждой говорит Вячеслав Юрьевич: – Вот это музейная вещь – «Вдовьи слёзы». Её приобрело в 1990 году Министерство культуры России с выставки. По поводу войны идёт разговор. Мой взгляд на ситуацию 1945 года, когда остались одни молодые девчонки, у которых нет никакой перспективы, потому что всех мужиков побило. Много было эскизов, не знал, как назвать, и вдруг случайно обнаруживаю на почте в Молитовке цветок на подоконнике. Как называется, спрашиваю у почтальонки. Она говорит: «Вдовьи слёзы». Я понял, что я гений. А это более поздняя ситуация. Мы были в деревне у наших родственников давным-давно, в 80-х годах. Этот дядечка, дядя Стёпа, прошёл три войны – финскую, отечественную и японскую. И вот конец жизни: он сидит – лоскутное одеяло, луна падает. У него какието воспоминания. Он мне говорит полушёпотом: «Славк, знаешь, сколько у меня денег? Три тысячи рублей!» 1980-й год. Понимаете, какая штука – три войны прошёл, все войны воевал. А ничего нет. Голяк просто. Ну вот как-то так… А эта работа – папа мне рассказывал. Он 30-го года рождения. Когда закончилась война, он бежал по берегу Волги – такая радость. Я нарочно убрал всю живопись, как, знаете, старая фотография 40-х годов, они тогда были такие сиенистые. Попытался это сделать. А теперь о другой войне – нынешней. Стоим у картины «Ночная молитва». Она недавно вернулась из Москвы: была на военной выставке. Вячеслав Юрьевич говорит: – Вот этот дядечка – тракторист. Сосед мой в деревне. Сын его Сергей ушёл на СВО в 2023 году. Сапёр все годы. И лежит ночью отец и молится. Это потрясающие люди. Мы долго стоим и молчим. А потом Вячеслав Юрьевич добавляет: – Вообще-то мы должны воевать, отцы, честно говоря. Это наши проблемы. Почему? Как почему? Потому что дети не должны воевать. Потому что родители не должны хоронить детей… А вот что написано в аннотации рядом с этой работой на выставке: «Сшитое лоскутное одеяло как символ пёстрого изменчивого времени. Что тревожит людей в наши дни? Да то же, что и прежде – как правильно прожить, как успеть что-то нужное сделать, не потерять себя и своих близких. Подводя итоги дня, каждый невольно вспоминает молодость, все мгновения – осколки скоротечно уходящего времени и питает надежду на будущее. И неизменная ночная молитва, отодвигающая пульсирующую, мучительную тревогу за сына, ушедшего на войну. В.Ю. Грачёв». Вот такой он, Вячеслав Юрьевич, классик.

Родина детства

Эта работа видна через все выставочные залы – яркая, притягательная. Подходим к ней. Называется «Родина детства». – Посвящена моим родителям, – рассказывает Вячеслав Юрьевич. – Вот это мой папа, Юрий Яковлевич. Мама, Валентина Михайловна, держит на руках мою сестру Лену, совсем маленькую. Спичка жжёная лежит как символ – жизнь быстротечна. Я к вам шёл сегодня и вспоминал. Мне, может, лет 10 было тогда. Скотины в деревне много, пасли везде, и в лесу травка была вот такая, скотина всё съедала. И мы ехали по лесу с папой на велосипедах и собирали грибы, их хорошо было видно в этой выщипанной траве. – Вы жили в деревне? У вас была корова? – В деревне Чапары детство провёл. Мама оттуда родом была, у неё там сестра осталась. Мы ездили. А так я с Сибирских пристаней. Знаете, где это? – На Стрелке? – Чуть выше. От стрелки порта до борского моста, по волжской стороне. Это место и называлось Сибирскими пристанями. Папа мой оттуда. И я там родился. Там стояли 12 домов. Папа работал всю жизнь в порту. С 1943 года до ухода на пенсию. А на картине – это вид Языкова, Пильнинский район, дача у нас там была. А деревня Чапары – это в Шатковском районе. Не слышали? Вообще глухомань. Помню – а я не такой уж и древний – как там проводили то ли свет, то ли радио. Ставили столбы. Помню, там ломали церковь, 1960-е годы, мне было лет 8-10. Страшное дело. Вся деревня собралась. А те люди, которые ломали на тракторах, потом все умирали. Год, два, три – и умирали. Нельзя было это делать. Потом правление колхоза построили на этом месте. Ну и сейчас всё это рухнуло. А деревня большая была – 400 дворов. Около Шарапова. Пешком туда ходили. Сестра в прошлом году говорит, поехали в Чапары. Нет, Лен, не поеду. У меня воспоминания хорошие, а поеду – и всё обломится. Она вернулась и сказала: правильно, что ты не поехал. И дома нашего нет. – Вячеслав Юрьевич, почему на картине корова красная? – Нашу корову звали Зорька, сейчас таких нет – она была бордового цвета. Просто супер! Как-то мы там были, и папа привёз – а это далеко, 200 км от города, – арбуз. Окошки открыты. Корова запах чувствует арбуза, папа даёт ей корку – и она… офигевает, она такого кайфа никогда не испытывала. У неё глаза даже вот сюда, на лоб вылезли. Она не ожидала! Где вы такое взяли? Красная… как символ красоты, как символ… Ну я даже не знаю чего. Эта картина проехала от Москвы до Японии, была в Нью-Йорке, в Лондоне. Её сравнивают с «Купанием красного коня» Петрова-Водкина. Я говорю – нет тут никакого красного коня, предвестника революции. Это просто воспоминания детства.

Елена БЕЛЯЕВА.

Фото Анатолия ЧЕПЕЛЫ.