БЫКИ, ДАРИВШИЕ ЖИЗНЬ

О чём рассказала военная реликвия

Находка была совершенно непредвиденной: просто просматривал книги в развале базарного старичка-букиниста. Привычка, надо же было проверить сохранность книг, которые хотел купить. Бывало, что между страниц попадались закладки: почтовые открытки давно минувших лет, домашние семейные фотографии, забытые синего цвета кинобилеты, даже бумажные деньги-заначки, отжившие своё время, находились. Этот пожелтевший листочек краешком выглядывал из толщи страниц. Листочек оказался листовкой военных лет – считай реликвией. Мы договорились с букинистом, что он отдаёт его мне вместе с книгой.

Из истории медицины

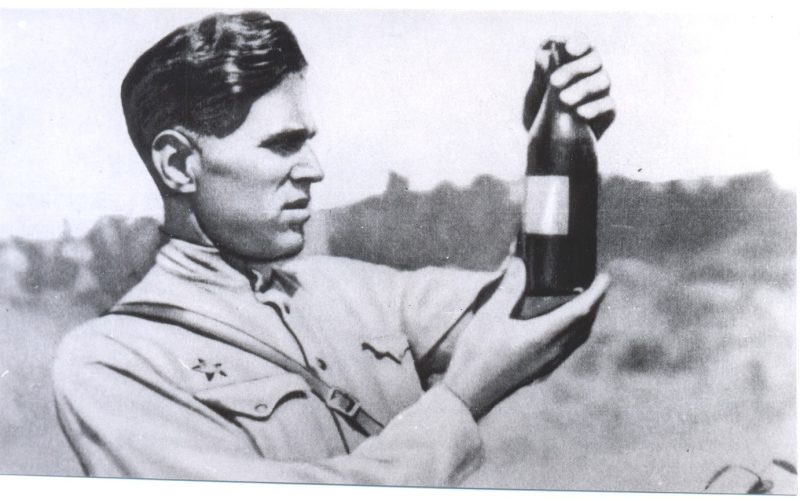

То, что бычья кровь входила в лечебный рацион раненых солдат, лежавших в госпиталях, слышать приходилось от фронтовиков. Эта листовка, написанная каким-то неизвестным армейским хирургом В. Ковановым, была тому подтверждением. Метод лечения раненых, предложенный хирургом, был прост, но к нему надо было подойти практически и обосновать научно. Всё это он изложил в листовке, которая послужила наставлением для работы многих госпиталей. Конечно, было бы интересно узнать о послевоенной судьбе армейского хирурга Кованова, который своим экспериментом вошёл в историю фронтовой медицины. Но мыслимое ли дело отыскать его среди 200 тысяч врачей, служивших в рядах Красной армии в годы войны? Но ведь отыскался. Автором листовки оказался Владимир Васильевич Кованов – лауреат Государственной премии СССР, заслуженный деятель науки РСФСР, академик АМН СССР, профессор, долгое время заведовавший кафедрой оперативной хирургии и топографической анатомии 1-го Московского медицинского института имени И.М. Сеченова. Но это в будущем, а пока он просто армейский хирург, скитающийся по фронтовым дорогам в эвакогоспиталях, колоннах с ранеными и творивший своё благое дело под обстрелами и бомбёжками. «На отдельных остановках развертываемся и, наработавшись вдосталь, – едем дальше, чтобы оправдать свое главное назначение. Работа живая и интересная, требует большого мастерства и выносливости. Коллектив хорошо слажен, но еще недостаточно закален и возмужалый. Но ведь здесь растут люди быстрее. А также быстро старятся. Так что жди меня старичком с сединой в голове и морщинами на лице», – напишет он в одном из писем жене.

«Стать выдающимся»

А почему именно такое желание не может стать жизненной мечтой? Но мечта эфемерна, она всего лишь направление. Что может послужить сигналом к её наполнению? Случай… Иногда он может быть подсказкой. Именно это и произошло с подростком из села Ичалок Княгининского уезда Володей Ковановым. Однажды на молодую лошадь из табуна, который мальчишки гнали из ночного, вдруг налетел бык из проходившего рядом стада коров. Через мгновение лошадь лежала на земле с распоротым животом, часто и тяжело дыша, при этом судорожно напрягая живот. Глаза лошади были широко раскрыты и страдальчески смотрели на детей. Ребята постарше считали, что лошадь придется прирезать, чтобы не мучилась. Но, в конечном счете, решили ехать в соседнюю деревню за фельдшером. В помощники приехавшему фельдшеру ребятня выдвинула Володю Кованова. Когда операция закончилась, и живот лошади был забинтован, она с трудом, дрожа, встала на ноги. Смерть, которая, казалось, была неизбежной, отступила. «…Брат, видевший, как я был потрясен исцелением лошади, пошел на хитрость. По его словам, фельдшер сказал ему «по секрету», что у меня «большие способности к хирургии». Но для того, чтобы стать врачом, мне, конечно, обязательно нужно окончить школу. Я легко поверил брату», – вспоминал впоследствии Владимир Васильевич. Вот тогда и пополнилась мечта будущего академика путеводной целью – стать выдающимся хирургом. Именно выдающимся и никак не меньше. В Дальнеконстантиновской школе, где почитают знаменитого земляка, не скрывая, расскажут и о его недостатках: русский язык и математика давались трудновато. С математикой помогли учителя, а русским овладевал сам, переписывая целые страницы из книг. После окончания школы он, чтобы не потерять время, подаёт документы сразу в три вуза: в МГУ на медфак, в Тимирязевскую академию и на педагогический факультет 2-го отделения МГУ. Его предпочел медфак МГУ. Это было уже везением. То, что он хочет быть выдающимся хирургом, вскоре знали все его сокурсники. И никто не высмеивал его ночные бдения за учебниками. Он даже успел защитить диссертацию на тему, приближённую к войне: «Лечение ран и гнойно-воспалительных очагов». На второй день войны состоялось экстренное заседание в Академии наук СССР, где решено было всю работу переориентировать на нужды фронта. Подсчитано, что в военно-медицинской службе в годы войны побывало 4 академика, 22 заслуженных деятеля науки, 275 профессоров, 308 докторов наук, 558 доцентов и 2 тысячи кандидатов наук. Среди последних был и хирург Владимир Кованов. Правда, первоначально в действующую армию он не попал. Помешал перенесённый в детстве полиомиелит – паралич. Но для военного медика фронт – понятие условное. В Ярославле его фронтом стало сразу три госпиталя, где он оперировал самых тяжёлых. Едва заканчивал в одном, как его уже ждала телега везти в другой. А по вечерам «университеты» – изучали инструкции и положения по оказанию хирургической помощи раненым. Тут уж пригодились его университетские занятия топографической анатомией и освоение оперативной хирургии. Теперь каждый врач имел возможность проделать на органах и тканях типичные операции. Все дни врачи сидели над анатомическим атласом, осваивали технику ампутации конечностей, удаления ребер, вскрытия трахеи и других операций. Но ему всё-таки удалось пробиться на фронт. Он попросился в 5-ю ударную армию, которая вела бои на Ржевском направлении.

Приказ № 220

Вот тут самое время вернуться к той листовке, которая была обнаружена в книге. След её появления связан с ранней весной 1943 года. Владимир Васильевич Кованов вспоминал: «Дороги развезло– ни проехать ни пройти. В госпитале скопилось более 300 тяжелораненых, вывезти их не удавалось – машины, не доходя до госпиталя, застревали. Госпиталь оказался как на острове – был отрезан от дорог. С медикаментами и перевязочными материалами кое-как выходили из положения, а вот с продуктами было совсем плохо. Тяжелораненые не имели сил побороть изнуряющую инфекцию из-за плохого питания». И тут, кстати, вспомнилось хирургу читанное в детстве о житье-бытье северных народов: они пили кровь оленей. Оленей не было, но были быки. Взяли у быка несколько стаканов крови и дали танкистам. Их мутило от вида и запаха бычьей крови. Поступило распоряжение главного хирурга добавить в кровь спирта и сдобрить пряными веществами. На этот раз раненые выпили и даже губы от удовольствия облизали. Так впервые в 5-й ударной армии появились быки-доноры. А новый питательный продукт назвали «гемокостолом». При лечении «гемокостолом» общее состояние раненых улучшалось прямо на глазах. Появлялся аппетит, прибавлялся вес, а главное – быстро очищались и хорошо заживали раны. Раненые быстро разузнали, что откуда-то мы получили «ликёр», и на обходах стали просить назначить им это «лекарство». Официальное признание живительный препарат получил в Приказе № 220 Главного военно-санитарного управления Красной армии от 16 мая 1944 года. Автор же его – майор медицинской службы Владимир Васильевич Кованов, был награждён орденом «Боевого Красного Знамени». И хоть война для Кованова, как главного хирурга 28-й армии, закончится в Берлине, он напишет: «Работа врачей, порождённая ещё невиданной человечеством кровавой, жестокой борьбой, будет продолжаться долго…».

Вячеслав ФЁДОРОВ.

Фото из открытых источников.