ОДИН ИЗ СОРОКА ШЕСТИ ТЫСЯЧ

И всё-таки его удалось найти

В августе наши постоянные читатели узнали о том, как в результате очередного архивного поиска была установлена судьба красноармейца Александра Михайловича Данилычева – уроженца деревни Балахнино Чкаловского района, который пропал без вести в самом начале Великой Отечественной войны и спустя 84 года обнаружился среди жертв фашистского концлагеря, действовавшего на территории оккупированной Польши. Перед публикацией с докладом о результатах этой работы мы выступили на родине солдата, приняв участие в открытии выставки «Герои тыла. Страницы памяти», организованной Нижегородским областным информационным центром, куда входит газета. Не прошло и недели, как из Чкаловска позвонила племянница Александра Михайловича – Людмила Михайловна Банникова, которая сообщила, что у бойца жива дочь и дала её контакты для связи.

Точная дата

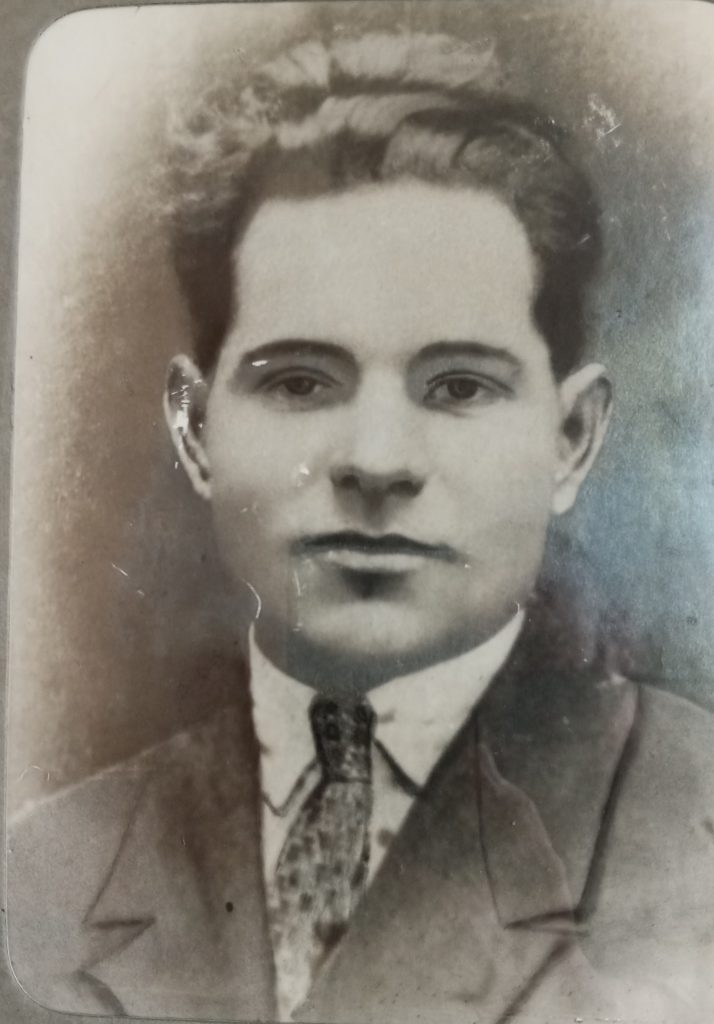

Ираида Александровна Соловьёва (в девичестве Данилычева) ныне проживает на окраине Автозаводского района Нижнего Новгорода. Ей 86 лет, 53 из которых она отдала медицине, работая медсестрой. Ираида Александровна – одна из первых в городе, кто удостоен нагрудного знака и удостоверения «Дети военного времени». Эти и другие подробности жизни дочери солдата мы узнали при встрече с ней, о которой условились по телефону. Хозяйка радушно встретила нас дома, заранее приготовив раритетные фотографии из семейного альбома. – То, что папа, скорее всего, погиб в плену, мы узнали сразу после войны, – вспоминает Ираида Александровна. – В Чкаловск тогда вернулся папин друг Николай Шарапов, который был с ним в одном концлагере. Он сказал маме – Анастасии Алексеевне примерно следующее: «Настя, Сашку не жди, когда я его случайно там встретил, его уже скрутила кровавая дизентерия, а немцы во избежание эпидемий больных и заразных расстреливали». Николая, кстати, вместе с семьёй потом выслали куда-то на рудники, наверное, в Сибирь: отношение к бывшим военнопленным тогда было почти как к предателям. Не видели оснований не верить рассказу о судьбе отца из уст очевидца, правда, осталось неизвестно, где конкретно это случилось и что с прахом. По официальным документам и в областной «Книге памяти» папа так и числился до сего дня пропавшим без вести. Всю жизнь мучилась мыслью, что он лежит где-то, не преданный земле по-человечески. На найденном нами в базе данных документе учёта умерших в лагере Шталаг IF Sudauen (ранее Офлаг 68), что действовал близ польского города Сувалки (по-немецки Судауэн), при более тщательном изучении обнаружили дату смерти Александра Данилычева, блекло выведенную карандашом – 2 сентября 1941 года. По мистическому стечению обстоятельств в гостях у дочери солдата мы оказались спустя день этой трагической даты. Ираида Александровна, как истинно верующий человек, справедливо заметила, что ничего случайного в жизни не бывает. Сегодня на месте бывшего концлагеря, территориально находящегося уже в черте города Сувалки, расположен мемориал, где похоронены около 46 тысяч узников. Их останки погребены в братских могилах. Доподлинно известны имена только четверых замученных и убитых пленных, среди которых военврач Глубаков, которого спасённые им бойцы в благодарность смогли придать земле отдельно.

От Ашхабада до Смоленска

И всё же, определив место, дату и обстоятельства гибели Александра Данилычева, мы так и остались в неведении относительно его боевого пути. Кроме того, что был он призван за несколько дней до начала войны – 5 июня 1941 года, о его фронтовой биографии в скудных документах ничего нет. Не дало зацепок в этом направлении и возникшее из разговора имя его земляка-сослуживца, сумевшего выжить в аду концлагеря. Послужной список Николая Шарапова тоже оказался пуст. Николай Васильевич был вызволен из плена, вероятно, в результате освобождения города Сувалки, за что отдали жизни более 5000 бойцов и командиров Красной армии. В 1985 году бывшего военнопленного, как и всех фронтовиков, наградили юбилейным орденом Отечественной войны II степени, а значит, он смог пережить и сталинские лагеря. – В какой части и где конкретно воевал отец, не знаю, но семья успела получить от него несколько писем, и первое пришло сразу после мобилизации – из Ашхабада, где он находился на военных сборах, – продолжает рассказ Ираида Александровна. – До призыва папа трудился на чкаловском судоремонтном заводе имени Ульянова-Ленина токарем III разряда. Дома он оставил свои пропуск и паспорт, которого, кстати, у мамы, как у колхозницы, не было. Подумали: ну раз документы не взял, значит, скоро вернётся. А он их, вероятней всего, просто забыл. Следующее письмо пришло уже откуда-то из-под Смоленска, написано было химическим карандашом: мол, немец прёт, и что-то о себе в двух словах. Жаль, что эти весточки не сохранились. Самого папу не помню, мне третий год только шёл, когда его в армию забрали. Прозвучавшие названия городов Ашхабад и Смоленск уже позволили попробовать создать цепочку событий, прибегнув к справочной информации. Так мы и натолкнулись на сведения о 27-м механизированном корпусе, который накануне войны дислоцировался как раз в Туркменистане, в 300 километрах от Ашхабада. После переформирования в несколько танковых дивизий соединения корпуса приняли участие в драматическом и кровопролитном сражении за Смоленск, где, преградив вероломным захватчикам путь вглубь страны, Красная армия в огромном «котле» потеряла убитыми и пропавшими без вести более 486 тысяч человек. Вполне логично, что токаря с завода решили направить в бронетанковые войска, где его профессиональные навыки пришлись бы кстати. В случае верности гипотезы в плен Александр Данилычев попал ориентировочно в середине июля, когда танкисты из Средней Азии в составе Западного фронта предприняли, увы, безуспешную попытку деблокировать сразу три советские армии, оказавшиеся в окружении под Смоленском.

Хранили веру

– Когда пришло извещение, что папа пропал без вести, у бабушки стали отниматься ноги, – рассказывает Ираида Александровна. – Бабушка Мария Ивановна была из священнического рода откуда-то из-под Катунок, дед – Михаил Семёнович, как строитель некогда обеспечивал работу плашкоутного моста, соединявшего раньше верхнюю часть Нижнего Новгорода с Нижегородской ярмаркой. Из их детей, кроме отца, помню дядю Петю, а ещё тётю Веру, которая перед войной училась в торговом техникуме. В 1942-м Верочку тоже призвали на фронт, служила она минёром на Северном флоте в Архангельске, а спустя год и на неё похоронка пришла. Её сослуживица, приехав к нам, рассказала, дескать, та застрелилась, повторив версию командования. Но бабушка не поверила, ведь воспитывала детей в православных традициях, где суицид – страшный грех. А тут ещё дошёл слух, что какой-то флотский командир, психанув, застрелил троих подчинённых, включая Веру, а дело просто замяли. Никто теперь уже не скажет, как всё на самом деле было, только бабушка тогда совсем слегла. В электронных архивах МО РФ мы обнаружили документы и на старшего брата Александра Данилычева – Петра, до войны работавшего в колхозе. Согласно бумагам, тот в звании младшего сержанта воевал в 916-м полку 247-й стрелковой дивизии, которая отличилась в боях под Ржевом. Получив серьёзное ранение, Пётр Данилычев по выписке, как ограниченно годный к службе, был направлен в Подмосковье – на Люберецкий силикатный завод, где тогда наладили выпуск противотанковых мин. – Жили мы в войну в самом Чкаловске, рядом с нынешней автостанцией, – вновь возвращает в своё военное детство Ираида Александровна. – Помню полный дом народа, семьи-то большие были. Как бы ни было тяжело, а старались сохранять уклад. Собирали что могли на стол, вели беседы. К бабушке в гости периодически захаживала её двоюродная сестра Вера Аввакумовна: тогда ставили самовар, пили чай, кололи к нему сахар, ели вяленую свеклу. Я трёхгодовалая у них под табуретками ползала, и мне, конечно, угощение перепадало. Сидят, бывало, за разговорами, а только слышу: угнали, убили, расстреляли. Лишь позже поняла, что это они не о войне говорили, ведь о зверствах фашистов в таких подробностях здесь ещё не знали, а о лихом послереволюционном времени, которое катком по многим семьям прокатилось, тем более по священническим. Троицкую и Воскресенскую церкви, что по соседству стояли, в конце 1930-х закрыли и разорили, а рядом Дом культуры построили, но у нас в доме много икон было, веру в семье хранили.

Узы общей памяти

Ираиде Данилычевой ещё не исполнилось и пятнадцати, когда она в Горьком поступила в медицинское училище на улице Семашко, и окончила его незадолго до совершеннолетия с дипломом медсестры. Работала в хирургической операционной, позже в физиотерапевтическом отделении 37-й поликлиники Автозаводского района, а до замужества начинала в родном Чкаловске анестезиологом. Своего донорского пункта тогда не было, так что при экстренной необходимости свою кровь сдавала. Коллега в навигацию в качестве медработника ходила на теплоходе, благодаря ей однажды удалось попасть на сеанс знаменитого гипнотизёра Вольфа Мессинга, который с женой путешествовал по Волге. Та встреча дала урок на всю жизнь, насколько велика может быть сила внушения, поэтому сейчас телефонные разговоры с потенциальными мошенниками Ираида Александровна прекращает на первых же секундах. Несмотря на уже почтенный возраст и весьма шаткое состояние здоровья хотя бы раз в год ветерану-медику всё же удаётся добраться до малой родины, к могилам своих предков. Ныне в Чкаловске проживает её вышеупомянутая двоюродная сестра – Людмила Михайловна, спустя 45 лет вернувшаяся сюда из Сарова. История с установлением судьбы красноармейца Александра Данилычева стала поводом возобновить, казалось бы, давно утраченные контакты двух родственниц, которые недавно снова встретились. Что ж, в том и есть одна из главных целей нашего проекта – соединять близких узами общей памяти.

Андрей ДМИТРИЕВ.

Фото автора и из архива Ираиды Александровны Соловьёвой.