ВОССТАНОВИТЬ РАЗОРВАННЫЕ НИТИ

Такую цель преследует новый проект

Нижегородский областной информационный центр, куда входит газета «Земля нижегородская», приступил к реализации медиапроекта «Герои тыла. Страницы памяти», посвящённого трудовой доблести горьковчан – рабочих и колхозников, которые в годы Великой Отечественной войны поставляли фронту всё необходимое для победы. В начале августа одноимённая выставка торжественно открылась в Чкаловске. Тема проекта созвучна с нашей рубрикой «Возвращённые имена», ведь семьи тех бойцов и командиров, чьи боевые пути устанавливаются по итогам журналистских поисков, это и есть герои тыла, нёсшие трудовую вахту у станка и в поле вместо ушедших на передовую отцов, мужей, братьев и сыновей. Отправляясь вместе с коллегами в тихий волжский городок, мы решили внести свою лепту в дело сохранения памяти и постарались вернуть из небытия чкаловцев, военная судьба которых до сих пор остаётся неизвестной.

С разницей в букву

В электронных базах данных Минобороны РФ обнаружился не один десяток имён из числа тех, кто ушёл на войну из Чкаловского района и пропал без вести в огне сражений. Нам улыбнулась поисковая удача: удалось установить судьбу трёх человек, и эти трагические истории поведали потомкам воинов, собравшимся в ДК имени Валерия Чкалова для встречи с участниками медиапроекта. Первым в списке значится Александр Михайлович Данилычев 1912 года рождения, до войны проживавший в деревне Балахнино. Красноармеец Данилычев был мобилизован 5 июня 1941 года, то есть за две с половиной недели до нападения фашистской Германии на СССР. Дома бойца осталась ждать жена – Анастасия Алексеевна Данилычева, но увидеться вновь им, увы, было не суждено: согласно найденным документам, Александр Михайлович пропал без вести уже в сентябре. И больше о нём нет никаких сведений… Распутать этот архивный клубок помог нехитрый приём, уже неоднократно срабатывавший в нашей практике. Дело в том, что документооборот в годы войны порой был хаотичным и нередко грешил неточностями, ведь часто данные заносились писарями бегло и на слух, поэтому допустили, что фамилия могла быть искажена. Попробовав произнести её как-нибудь иначе, заменили букву «ы» на «и». И о, чудо – тут же наткнулись на документ военнопленного Александра Даниличева (без отчества), родившегося в 1912 году и проживавшего до войны в деревне Волохнино Горьковской области. В названии населённого пункта тоже угадывалась описка. Так что не было никаких сомнений: след взяли верный. Читаем дальше: погиб в плену, в лагере Офлаг-68, первичное место захоронения – Судауэн (Польша), лесное кладбище. Стали разбираться. Судауэн – немецкий вариант названия польского города Сувалки. Здесь в 1941- м фашисты открыли лагерь для пленных офицеров, а потом и для рядового состава, где за три года, по разным источникам, погибло от 46 до 51 тысячи узников. После войны проводились массовые перезахоронения советских военнопленных из этих и близлежащих мест на мемориал в деревне Кшивулька, где, вероятно, сейчас и покоится прах Александра Михайловича Данилычева. И ещё одно: привлекла внимание довоенная дата призыва бойца, говорящая о том, что, скорее всего, его привлекли на военные сборы, организованные для проведения скрытой мобилизации. Тогда в ожидании нападения Германии под ружьё дополнительно было поставлено несколько сотен тысяч резервистов, и практически в каждом регионе создали новые войсковые соединения. В Горьковской области накануне войны сформировали 137-ю и 160-ю стрелковые дивизии, в одну из которых, должно быть, и направили Александра Данилычева. Оба соединения участвовали в жестоких приграничных боях в Белоруссии, поэтому логично, что Александр Михайлович после пленения попал в лагерь на территории соседней Польши.

Далеко ли была война

В списках пропавших без вести чкаловцев обнаружили и Григория Фёдоровича Кузовенкова 1914 года рождения. Григорий Фёдорович – уроженец села Сурочки Гагинского района, но на фронт был призван в Чкаловске, так как с женой – Екатериной Сергеевной проживал в посёлке Чистом, что в 30 километрах от райцентра. Красноармеец Кузовенков мобилизован в сентябре 1941-го, согласно документам, воевал в 9-й гвардейской танковой бригаде, в составе которой и сгинул бесследно спустя три месяца. В 13-м томе областной Книги памяти по Чкаловскому району значится как пропавший без вести. Поиск бойца среди военнопленных результатов не дал, тогда пошли другим путём: обратились к воинским захоронениям, учёт которых на первом этапе войны был довольно условным, ведь в пылу кровавых сражений павших предавали земле где придётся. Ход оказался верным: среди погребённых в братской могиле в городе Медынь Калужской области (мемориал «Танк Т-34-76») нашли красноармейца Григория Фёдоровича Кузовенкова. Здесь указана даже точная дата его гибели – 11 октября 1941 года. Позже выяснили, что боец как погибший значится и в Книге памяти Калужской области, а ещё почему-то Борского района. Вероятно, Бор спутали с городом Боровск Калужской области, за который бригада тоже билась именно в октябре. При таких расхождениях немудрено пропасть, даже будучи официально похороненным. Стоит заметить, что 9-я гвардейская танковая бригада в структуре войск появилась только на исходе второго года войны, а её предшественницей была 17-я танковая бригада, сформированная во Владимире как раз в сентябре 1941-го, когда был мобилизован Григорий Кузовенков. Из текста оперативной сводки выяснили, при каких обстоятельствах погиб Григорий Фёдорович: «11 октября в 4:00 командир 17-й танковой бригады получил приказ командующего 43-й армией: «Ведя наступление вдоль шоссе овладеть Медынью». Выдвинувшийся для выполнения задачи 17-й танковый полк попал под артиллерийский обстрел и удары авиации и отошёл назад, не справившись с этой задачей. С 8:00 бригада вела бои с пехотой и танками противника, поддерживая действия пехоты Малоярославецкого боевого участка. Из-за отхода пехоты на Ильинское в 16:00 17-й танковый полк также начал отходить. Всего в течение дня бригадой было подбито 3 танка и уничтожено 7 орудий противника». В ходе битвы за Москву бригада под Медынью и Малоярославцем действовала в связке со сводными отрядами легендарных подольских курсантов. Идя в обход хорошо укреплённой столицы, танковые орды Гудериана прорвали советскую оборону в районе Тулы и дошли до города Михайлов Рязанской области, где были остановлены и отброшены. В тех боях также отличились танкисты 17-й ТБР, но среди них Григория Кузовенкова уже не было. Меж тем, взглянув на карту, можно вычислить, что от Михайлова, допустим, до посёлка Вознесенского нашего региона по прямой всего 250 километров, а до Выксы – 236 км. Это к тому, далеко ли была война от тылового Горького.

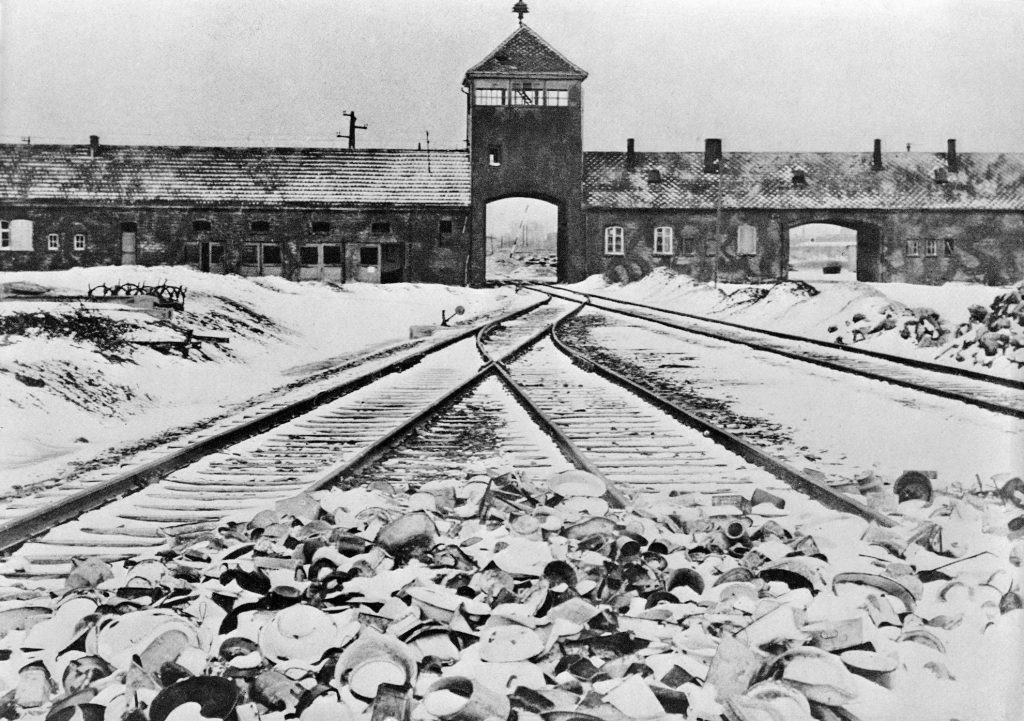

Тени Освенцима

Третий боец, судьбу которого удалось восстановить, – Александр Николаевич Рубцов, родившийся 7 марта 1914 года в деревне Гари Чкаловского района, где до войны проживал с женой – Евдокией Павловной. Александра Николаевича, как и Александра Данилычева, мобилизовали прямо накануне войны – 13 июня 1941-го. С декабря того же года боец числится пропавшим без вести. Рубцов – распространённая русская фамилия, поэтому в списках военнопленных её носителей предсказуемо оказалось много. В нём мы и обнаружили Александра Рубцова (без отчества), в графе «место рождения» записано только одно – Гари. Совпал также и возраст. Из карточки военнопленного узнали, что старший сержант Рубцов попал в лапы фашистов 21 августа 1941-го под городом Мглин, а это Брянская область. Под лагерным номером 34820 отправлен в Шталаг 308 (VIII E) Нойхаммер. Лагерь находился в ведомстве СС, здесь эсесовцы выявляли неблагонадёжных и этапировали их в учреждения, созданные для массового уничтожения – настоящие фабрики смерти. Александр Рубцов погиб в плену в мае 1942 года в Аушвице, более известном под исконным польским именем Освенцим. В немецких документах указано, что Александр Николаевич воевал в 443-м стрелковом полку. Подразделение относилось к 160-й стрелковой дивизии, сформированной в 1940-м в Гороховецких лагерях. На третий день войны соединение выдвинулось в Белоруссию под Могилёв, где и приняло первый бой. Оказавшись в окружении, дивизия потеряла 9 тысяч человек из 14 тысяч, 443-й стрелковый полк, где воевал старший сержант Рубцов, практически полностью погиб. Судя по месту и времени пленения, бойцу удалось вырваться из того котла и он, вероятно, успел поучаствовать в боях уже на Брянском фронте.

Попытались помочь

Каждый в состоянии самостоятельно попытаться установить фронтовую судьбу своего предка, используя специализированные электронные ресурсы, такие как «Память народа», «Мемориал», «Подвиг народа», «Центр документации Дрезден», «Солдат.ru» и другие. При необходимости готовы оказать посильную помощь в этих поисках. С такой просьбой обратилась Татьяна Викторовна Горшкова, ей хотелось бы найти информацию о деде мужа – Дмитрии Васильевиче Горшкове, 1910 года рождения, проживавшего в деревне Ульянково. Удалось установить, что Дмитрий Васильевич был мобилизован 18 июня 1941-го, то есть речь, скорее всего, опять о спецнаборе в горьковские дивизии. Более вероятно, что мобилизованный попал в одну из горьковских дивизий, находившихся тогда на учениях в Гороховецких лагерях, до которых от Чкаловска по дороге всего полторы сотни километров. О боевом пути этих соединений, начавшемся в Белоруссии, мы уже вкратце рассказали. Связь с бойцом прервалась 25 августа 1941 года. Если наши предположения верны, то в этот момент он участвовал в ожесточённых боях под уже оккупированным Гомелем или в районе Суража на Брянщине. Тогда выходит, что красноармеец Горшков либо пал в сражении, а место захоронения неизвестно, либо погиб в плену, но лагерные документы где-то затерялись. Используя общедоступные источники, нам, увы, не удалось установить судьбу солдата. Татьяне Викторовне и членам её семьи остаётся посоветовать не оставлять поисков, а обратиться с запросом в Центральный архив Минобороны РФ в Подольске, правила обращений изложены на официальном сайте учреждения. Ну а проект «Герои тыла. Страницы памяти» продолжается, до конца года его участники посетят райцентры области, что обещает много познавательных встреч. Продолжается и наша рубрика «Возвращённые имена», в её рамках мы всегда рады помочь восстановить разорванные войной нити, что связывают семьи и целые поколения.

Андрей ДМИТРИЕВ.

Фото из открытых источников.