ВЕНКИ ПЛЫВУТ У НИХ НАД ГОЛОВАМИ

Такова морская традиция чтить погибших

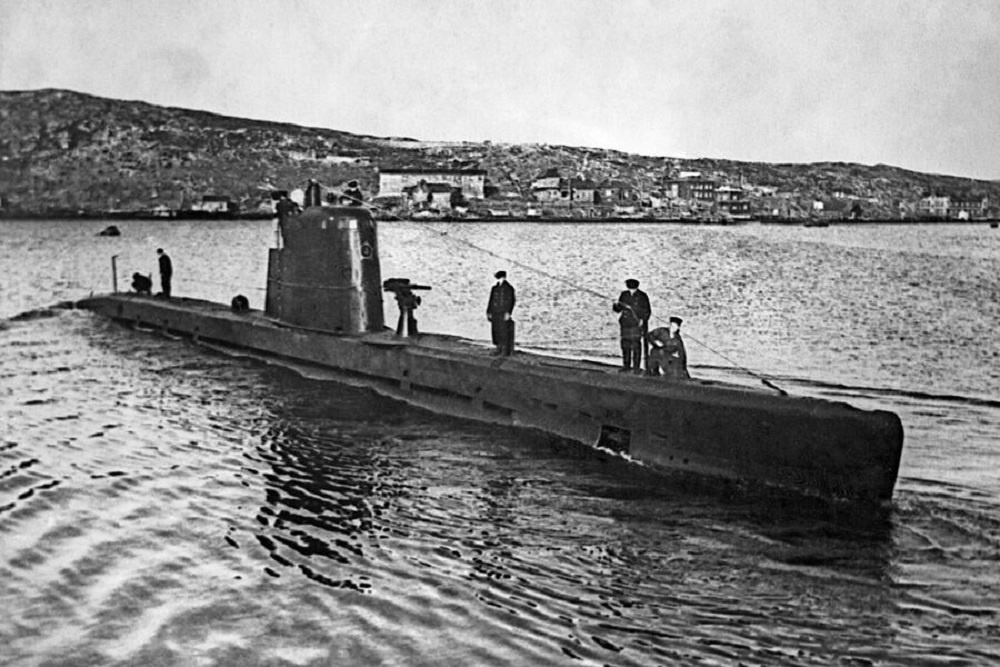

Малоразмерные подводные лодки типа «Малютка», предназначенные для действий в прибрежной зоне и защиты своих морских портов, были разработаны инженерами Особого конструкторско-технического бюро № 2, которое в начале 1930-х создали на базе Балтийского завода в Ленинграде. Идея новой субмарины вылилась в целых четыре проекта, реализованных несколькими судостроительными предприятиями страны. «Малютки» должны были в том числе усилить корабельный состав Тихоокеанского флота, ведь малые габариты позволяли транспортировать эти подлодки на дальние расстояния железной дорогой почти в неразобранном виде. Одной из ключевых верфей стал завод «Красное Сормово» (завод № 112), где в 1937-1940 годах со стапелей сошли 32 «Малютки» серии XII. Первой стала М-49, трагическая судьба которой недавно приоткрыла завесу тайны.

Спустя более 80 лет

В начале апреля в СМИ появилась информация о том, что на дне залива Петра Великого в Японском море экипажу спасательного судна Тихоокеанского флота «Игорь Белоусов» удалось обнаружить обломки М-49, пропавшей без вести 16 августа 1941 года во время выполнения боевого задания. Тем самым тихоокеанцы, работая при взаимодействии с ветеранской организацией моряков-подводников, наконец-то добились успеха в поисках, которые начали 20 лет назад научно-исследовательский парусник «Искра», гидрографическое судно «Вице-адмирал Воронцов» и другие корабли. Обнаруженная на дне залива субмарина стала братской могилой для 22 членов экипажа и теперь получит статус воинского захоронения. Среди списка погибших мы обнаружили и нашего земляка – командира группы мотористов, главного старшину Владимира Крапивина, чьё имя уже высечено на мемориале морякам-подводникам в Марьиной Роще в Нижнем Новгороде. Владимир Михайлович родился в 1913 году в селе Ульяново Лукояновского района. Имел 7 классов образования, так как в селе действовала школа-семилетка. Мобилизован на службу в 1941-м местным военкоматом. В обнаруженных документах указан отец моряка – Михаил Яковлевич Крапивин. Кстати, заглянув в соцсети, мы увидели, что представители наверняка большого, как было принято у селян, рода Крапивиных, до сих пор проживают в этих местах. До войны Владимир Михайлович, видимо, уже проходил службу на флоте, если сразу же был определён в младший командный состав новой подводной лодки. Село Ульяново сейчас входит в черту Лукоянова, так как расположено всего в двух километрах от райцентра. Близость к городу определила и социальное положение Владимира Крапивина, который, судя по документам, относился не к крестьянам, а к рабочим, значит, до призыва трудился, скорее всего, на каком-то лукояновском предприятии. Возможно, речь об артелях «Салмокс», занимавшейся тогда швейным производством, или «Кустарь», изготовлявшей кровати, скребницы и поддоны, а в период Великой Отечественной войны, кстати, и металлические заградительные сети для защиты от вражеских субмарин.

На защите Владивостока

Попавшего под мобилизацию лукояновца определили в состав экипажа подлодки, построенной в родном Горьком. Проект XII, головным кораблём которого стала как раз М-49, разработал инженер Пётр Сердюк, продолживший конструкторскую мысль коллеги Алексея Асафова – создателя «Малюток». После спуска на воду летом 1939 года субмарина тогда ещё под наименованием М-57 сначала отправилась на Черноморский флот, однако всего через несколько месяцев на железнодорожной платформе была перевезена во Владивосток. Здесь к тому времени конкретно под корабли типа «Малютка» уже сформировали 2-ю бригаду подводных лодок. К началу Великой Отечественной войны соединение базировалось в бухте Малый Улисс Владивостока, и 22 июня 1941 года, как и все силы Тихоокеанского флота, было приведено в боевую готовность. Бригада осуществляла постоянное дежурство в зоне своей ответственности, так как Япония являлась союзником фашистской Германии, предпринявшей вероломное вторжение на территорию СССР. Пусть японцы не примкнули к этому нападению, но путём скрытной мобилизации, проведённой ими в Маньчжурии, численность дислоцированной там Квантунской армии увеличилась вдвое, а значит, над Дальним Востоком нависла серьёзная угроза. Кроме того, через Тихий океан по ленд-лизу из США в помощь воюющему Советскому Союзу начались поставки оружия и припасов, поэтому морские коммуникации нуждались в максимально надёжной защите. Дозорную службу «Малютки» несли в заливе Петра Великого, где занимали позиции, расположенные южнее минных заграждений, которые создали в июле 1941 года для прикрытия подходов к Владивостоку с моря. Для обеспечения судоходства по направлению к острову Аскольд оставили фарватер шириной 6 миль. Запасные дозорные позиции находились восточнее основных. Лодки были вооружены двумя торпедами, находящимися в носовых аппаратах, а также полуавтоматической 45-мм пушкой для ведения огня в надводном положении, поэтому вполне отвечали характеристикам сторожевых кораблей, используя как преимущество эффект скрытности.

Во власти стихии

9 августа 1941 года М-49, входившая тогда в состав 7-го дивизиона бригады, покинула базу и направилась к позиции № 2 вблизи острова Аскольд для несения боевого дежурства в границах морского пути из Владивостока в Петропавловск-Камчатский. Кораблём командовал старший лейтенант Израиль Сивариновский. В 23.00 того же дня Израиль Владимирович отрапортовал о подходе к заданному квадрату. 10 и 11 августа с М-49 на базу поступили донесения о движении каких-то судов в зоне патрулирования. Последнее сообщение подлодка передала 15-го, в нём говорилось о неком транспорте, следующем курсом на зюйд-вест. На следующий день в 5.00 командир бригады приказал Сивариновскому покинуть позицию и возвратиться на базу, при отсутствии видимости, ожидая её улучшения в условленной точке. Однако ответа о выполнении приказа так и не последовало… По данным метеорологической службы флота 15 августа 1941 года в зоне действия М-49 дул сильный юго-восточный ветер, достигая скорости 12 метров в секунду. По шкале Бофорта этот порыв соответствует 6 баллам. При такой болтанке на море образуются крупные волны высотой до 4 метров, с пенистыми гребнями. Отмечалась средняя видимость – в пределах одной мили, что, вероятно, было следствием туманов, характерных для акватории острова Аскольд, особенно в тёплое время года. Погода в этих водах крайне непредсказуема, яркое солнце и штиль могут буквально за мгновение смениться настоящей бурей. Командование бригады отозвало субмарину, скорее всего, опасаясь скорого развития шторма. Но место у причала так и осталось пустым. Поиски М-49 продолжались до 22 августа с привлечением других подлодок и даже гидросамолёта. Операция была масштабной, так как в заливе Петра Великого пропала ещё одна «Малютка» – М-63, которая вышла в море днём позже, успев передать лишь одну радиограмму – о прибытии на позицию. Координаты её гибели до сих пор остаются неизвестны. Кстати, на М-63 служили старший торпедист Алексей Николаевич Пакин, житель Ленинского района города Горького, а также старший инженерлейтенант Александр Иванович Прозоров – уроженец села Алистеево Богородского района, чьи имена также увековечены на мемориале морякам-подводникам в Марьиной Роще. В сентябре 1941-го обе субмарины были исключены из состава Тихоокеанского флота. Основной версией экспертов по поводу их гибели является подрыв на минах оборонительного заграждения, что могло быть вызвано навигационными ошибками при ухудшившихся метеоусловиях. Не исключён и случай срыва мин с якорей во время шторма, после чего они легли в дрейф на пути следования подводных лодок. Однако истинную причину специалисты установят только после тщательного исследования корпуса М-49, покоящейся на дне. В августе 1945 года, когда началась война с милитаристской Японией и Тихоокеанский флот активизировался в акватории Японского моря, поиски М-49 и М-63 были продолжены, но вновь результатов не дали. Тщетные попытки предпринимались и в послевоенный период. В 1990-е был снят гриф секретности со многих флотских документов 1941-1945 годов, и энтузиасты, изучившие их, впервые вынесли версию о гибели подлодок на собственных минных полях, которые выставили в суматохе первых месяцев войны, не обеспечив командиров кораблей точными картами. Уже тогда были определены приблизительные координаты для поиска. Однако флот переживал не лучшие времена, поэтому не имел ресурсов для масштабных исследовательских мероприятий.

Новый этап

В 2005-м – в канун 60-летия Победы начался очередной этап поиска с привлечением научно-исследовательских и гидрографических судов в трёх районах предполагаемой гибели субмарин. В процессе было обнаружено сразу несколько затонувших объектов, давших почву для дальнейшей работы. В 2015-м корабли гидрографической службы Тихоокеанского флота провели комплексное океанографическое исследование, в том числе и вод Японского моря, попутно уточнив детали, касающиеся пропавших в годы войны субмарин. В марте нынешнего года в заливе Петра Великого тихоокеанцы провели учения по оказанию помощи условно аварийной подводной лодке, лежащей на грунте. Для проведения операции было задействовано спасательное судно «Игорь Белоусов», оснащённое телеуправляемым подводным дроном «Пантера Плюс» и глубоководным аппаратом АС-40 («Бестер-1»). Корабль в предполагаемом районе поиска тщательно изучил рельеф дна, после чего штатный батискаф с экипажем спасателей на борту совершил погружение к макету аварийной подлодки. По всей видимости, обнаружение обломков М-49 произошло как раз в ходе этих учений. Найденная «Малютка» открывает новую главу долгой истории, дальше потребуется доскональный анализ для восстановления трагической судьбы погибшего экипажа, что, возможно, послужит отправной точкой и для поиска М-63, покоящейся на дне приблизительно в том же районе. В 2009 году во Владивостоке возле музейной подлодки С-56 появилась мемориальная доска с именами членов обоих экипажей, среди которых и наши земляки. Согласно международному морскому праву, найденное на дне погибшее судно признаётся братской могилой. Теперь в точке с координатами 42°08′02′ с. ш. 132°22′04′ в. д., что в 30 милях от острова Аскольд, где была обнаружена М-49, моряки Тихоокеанского флота при выходе в море будут опускать памятные венки, отдавая воинские почести подводникам, не вернувшимся на базу.

Андрей ДМИТРИЕВ.