ЦЕНТР БЕСКРАЙНЕГО ПРОСТРАНСТВА

Такой образ возникает, когда глядишь с откоса

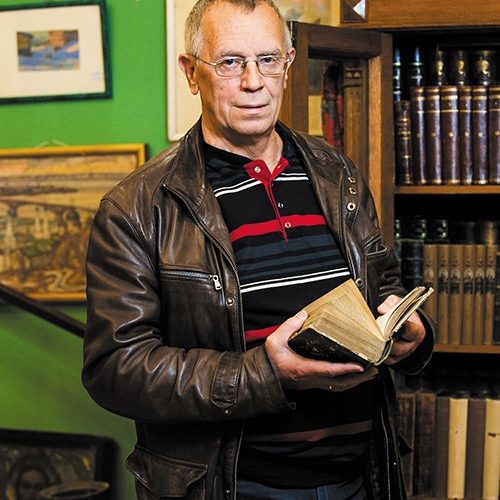

Писатель, поэт, публицист, издатель, главный редактор журнала «Нижний Новгород» Олег Рябов уже многие годы является знаковой фигурой культурной жизни города. Его имя можно часто встретить в жюри и экспертных советах, оценивающих творческие конкурсы, а также среди организаторов и почётных гостей литературных мероприятий. Ну и, конечно, Олег Алексеевич на слуху у тех, кто внимательно следит за книжными новинками. Проза и поэзия этого автора будто соткана из местных легенд и городских баек, хранящих подлинный дух старинных улиц.

— Олег Алексеевич, какое для вас самое знаковое место в Нижнем Новгороде?

— Возможно, вам это покажется не совсем обычным, но таковым является роддом №1 на улице Варварской, в советские времена называвшейся Фигнер. Здесь появились на свет мой отец, я, а также мои сын и внуки — отсюда и такое сакральное значение: это же, можно сказать, альма-матер мужской части нескольких поколений Рябовых. До 1917 года в здании располагалась Александровская женская богадельня с родовспомогательным отделением, история которой восходит к концу XIX века. За столь долгую работу роддома в его стенах на свет появились, пожалуй, десятки тысяч нижегородцев-горьковчан, сумевших прославить наш город в самых разных сферах.

— Скажите, а где прошло ваше детство и чем примечателен этот уголок города?

— Мой родной квартал — окрестности улиц Белинского, Оперной, то есть нынешней Ванеева, Невзоровых и Ошарской. Дом, в котором вырос, был построен в 1928 году силами кооператива речников по проекту двух моих дедов. Это здание сохранилось. На момент постройки здесь была самая окраина города. Когда на карте Горького появилась улица Невзоровых, дом сменил адрес и теперь относится к ней. Здесь и познакомились мои родители. Так как эти несколько домов, образовавших широкий двор, населяли инженеры и специалисты водного транспорта, а другими словами техническая интеллигенция, то помимо детской песочницы под окнами также имелись площадки для игры в волейбол и даже в крокет, который, кстати, очень любили папа и мама. Про наш двор раньше даже газеты писали, между прочим. Буквально за стенкой жил и сейчас живёт нижегородский писатель Андрей Иудин, с которым мы вместе делаем журнал «Нижний Новгород» и альманах «Земляки». А недалеко находится дом поэта, заслуженного работника культуры РСФСР и почётного гражданина Нижегородской области Юрия Адрианова, ушедшего в 2005 году. Талантливых и интересных людей по соседству вообще жило очень много, можно долго перечислять.

— Чем принципиально отличался город вашего детства от современного Нижнего Новгорода?

— Сейчас куда ни глянь — всюду бесконечные потоки автотранспорта, а в те времена на наших улицах никаких машин мы не видели, даже автобусы не ходили — проезжали только трамваи да лошади, летом запряжённые в телеги, а зимой — в сани. Улицы, мощённые булыжником, по которому грохотали вот эти гружёные или порожние подводы. Мы с пацанами на ходу запрыгивали в телеги сзади, чтобы прокатиться, правда, рискуя получить от возницы вожжами по спине. Лошади возили товар на Средной рынок и на Сенной базар, располагавшийся на одноимённой площади недалеко от трамплина. Так что мы застали, можно сказать, долгое-долгое эхо старого ярмарочного, ещё дореволюционного Нижнего.

— А если сравнить нижегородцев, а точнее горьковчан, того времени с нынешними жителями города?

— Существенная разница сразу же выявится во взаимоотношениях друг с другом — они, увы, изменились далеко не в лучшую сторону. Раньше ведь было принято больше думать о ближних. Связано это, вероятно, с тем, что, несмотря на десятилетия насаждавшегося советского атеизма, где-то в глубине души мы по-прежнему оставались носителями христианских ценностей, ведь нас воспитывали крещёные бабушки. Ну, а потом не надо забывать: тяжёлые военные и послевоенные годы сильно сплотили людей, сумевших выжить исключительно сообща, а не в одиночку, и это качество сохранялось ещё несколько поколений. Теперь же мы отгородились друг от друга железными дверями и заборами. Я вот, например, болееменее общаюсь только с соседом по площадке, ещё знаю семью, живущую над нами, с остальными же здороваюсь, даже не представляя, из каких они квартир. И так, уверен, скажет почти каждый, а ведь раньше не то что подъезд, весь двор был одной большой и дружной семьёй.

— Учеником какой школы вы были и где продолжили получать образование потом?

— Учился я в школе № 18, построенной в 1935 году. После окончания восьмого класса перешёл в школу № 40, теперь это известный во всём городе лицей. Моими однокашниками там стали будущий государственный деятель Евгений Крестьянинов, а также нынешний директор этого учебного заведения Наталия Умнова, бывший ректор Нижегородского института менеджмента и бизнеса Александр Егоршин и другие уважаемые сегодня люди. Будучи внуком и сыном дипломированных технарей, после школы пошёл по их стопам — поступил в Горьковский политехнический институт имени Жданова, теперь это политехнический университет имени Алексеева. Надо сказать, мой отец — Алексей Алексеевич Рябов — стоял у истоков Горьковского научно-исследовательского радиофизического института, куда я пришёл работать простым техником, переведясь с четвёртого курса политеха на заочное отделение.

— Как любой молодой человек, в юности вы наверняка любили гулять по городу. С какой улицей Нижнего Новгорода у вас ассоциируется та романтическая пора в первую очередь?

— Без промедления назову Звездинку, потому что на ней жила моя любовь — будущая жена Лена, с которой мы познакомились в туристической поездке во Львов, в Прикарпатье. К ней на свидания я бегал через Кулибинский парк, дальше за кинотеатром «Спутник» спускался по переулку Грибоедова, который тогда соединял улицу Горького со Звездинкой и выводил к стадиону «Водник». Здесь происходили наши встречи, давшие начало долгой семейной жизни: поженились, когда я учился на пятом курсе, а уже через два года отпразднуем с супругой шестьдесят лет со дня этого судьбоносного для обоих события.

— С чего бы вы порекомендовали начать знакомство с городом тому, кто оказался здесь впервые?

— У меня нет другого варианта, кроме как Волжский откос. Мне рассказывали, что в Канаде какой-то город тоже стоит на высоком берегу, правда, не знаю, открывается ли оттуда такая же восхитительная панорама. Я бывал в Киеве, стоящем, как известно, на Днепре, этот город похожим образом устроен, но откос там пологий, а у нас же смотришь вниз, и просто дух захватывает. Взгляд тонет далеко за кромкой лесов, тянущихся до самого Полярного круга. Это же целый океан, космос. Нет, начинать знакомство с Нижним Новгородом надо обязательно с Волжского откоса, чтоб ощутить, центром какого бескрайнего пространства он является.

— Уже совсем скоро мы будем отмечать 800-летие Нижнего Новгорода. Какой лично вы видели бы концепцию такого грандиозного праздника?

— Что такое в принципе день рождения? Это когда виновник торжества тщательно готовится и приглашает к себе своих родственников и друзей. Кого можно назвать родственниками города? Да, конечно же, города-побратимы и городапартнёры, которых у Нижнего Новгорода более двадцати, включая такие мировые центры, как Филадельфия, Эссен, Минск, Лейпциг и другие. Почему бы не дать каждому из них в долгосрочную аренду гектаров по десять земли где-нибудь на окраине или в пригороде, чтобы они построили там гостиницы, названные в честь своих городов. Эти маленькие островки стали бы активными точками международных связей. А кто у Нижнего Новгорода друзья? Это ведущие города России. Пусть Москва привезла бы к нам свой знаменитый кинофестиваль, Санкт-Петербург — экономический форум, ведь не зря же нас «карманом страны» нарекли. Ну, а Екатеринбург, например, как столица спортивных единоборств, мог бы организовать здесь какой-нибудь чемпионат мира. Почему бы нет? Гулять так гулять.

— Областному центру, конечно, есть что показать и чем восхитить, но чего всё-таки ему до сих пор не хватает?

— Мне радостно, что несмотря на трудности нам удалось сохранить статус индустриального и интеллектуального центра. У нас до сих пор крепкая научная школа, нижегородских учёных знают и уважают во всём мире. Не случайно Российскую академию наук возглавляет наш земляк — физик Александр Сергеев. Однако же гуманитарная сфера Нижнего Новгорода, особенно в области искусства, на мой взгляд, сильно уступает, лишая город более гармоничного и одухотворённого развития. Мы, к сожалению, не являемся лидерами ни в театре, ни в живописи, ни в балете при значительном количестве своих несомненных талантов. Нет, увы, максимальной реализации творческого потенциала и мощной системы поддержки, работающей на это. Не в лучшей ситуации находится и литература, ведь наиболее значительные нижегородские писатели и поэты вынуждены покидать малую родину, не ощущая, что нужны своему городу.

— Что бы вы в таком случае могли пожелать Нижнему Новгороду в качестве решения данной проблемы?

— Чтобы в будущем наш любимый город мог примерить на себя статус ещё и культурной столицы, отодвинув на второй план именитых конкурентов, нужно всячески продвигать искусство, помогать талантам и энтузиастам, создавать новые арт-площадки и студии. В крупных региональных СМИ, которые в большинстве своём финансируются из бюджета области, рубрика «Культура» должна существовать не по остаточному принципу, а давать широким массам реальное представление о том, что есть лучшего и передового в нижегородском искусстве. От произведений искусства так же, как и от достижений фундаментальной науки, нельзя ожидать финансовой рентабельности. Замечательна программа поддержки регионального книгоиздания, но почему-то за чередой дорогущих фотоальбомов и монографий с её стапелей практически не сходят местные поэзия и проза. Хорошо, что, вроде бы, удалось урегулировать вопрос с дальнейшим финансированием журнала «Нижний Новгород», успевшего стать заметным явлением в литературном пространстве страны и русскоязычного зарубежья. Отрадно видеть, как успешен межрегиональный слёт молодых литераторов, ежегодно проводящийся в Большом Болдине. Недавно у нас появилась новая литературная премия для начинающих авторов «Болдинская осень» с весьма солидным призовым фондом. Это хорошие шаги, но останавливаться на том не следует. Города фиксируются во времени в основном языком искусства, а время нас ждать не будет.

Беседу вёл Андрей ДМИТРИЕВ.

#газета #землянижегородская #мойнижний #интервью #писатель #поэт #издатель #нижнийновгород #нижегородец